Perfil | Daniela Paoliello

Acompanhamos o trabalho da Daniela já faz um tempo, tudo virtualmente, por enquanto. Nosso primeiro contato físico se deu através da sua obra, quando mandamos imprimir algumas de suas fotografias da série Que horas são no paraíso? para a exposição Ânima, que organizamos no final de 2019.

Nascida em 1988, em Belo Horizonte, Daniela vive hoje no Rio de Janeiro. A partir da observação da natureza e seus elementos, sua produção explicita o método imersivo e experimental empregado para captar imagens que exploram uma relação entre corpo e espaço na qual estes se confudem e que o corpo parece querer integrar-se ao ambiente, mimetizando suas formas, cores e nuances.

Na entrevista abaixo, Daniela compartilha conosco preciosos detalhes sobre a sua produção, suas principais influências e algumas de suas aspirações sobre o futuro.

Daniela Paoliello

Você pode contar um pouco sobre sua formação e trajetória? Como se deu a escolha de trabalhar como fotógrafa?

Eu me formei em Ciências Sociais, em 2011. Nos últimos dois anos do curso desenvolvi uma relação forte com a fotografia. Adorei a minha graduação, mas eu sentia falta de trabalhar com algo mais técnico, que me trouxesse um resultado mais concreto, imediato. E a fotografia me fazia me sentir produtiva, criativa, me abria portas, criava relações, me jogava no mundo. Eu abri tantos caminhos, conheci tanta gente, entrei em lugares que eu não teria passagem e fiz amigos incríveis pela mediação da câmera. Além do prazer que é fazer imagens. Para mim, ver uma imagem potente surgir é como descobrir um segredo no mundo. E assim fui mudando o curso da minha profissão.

Daniela Paoliello

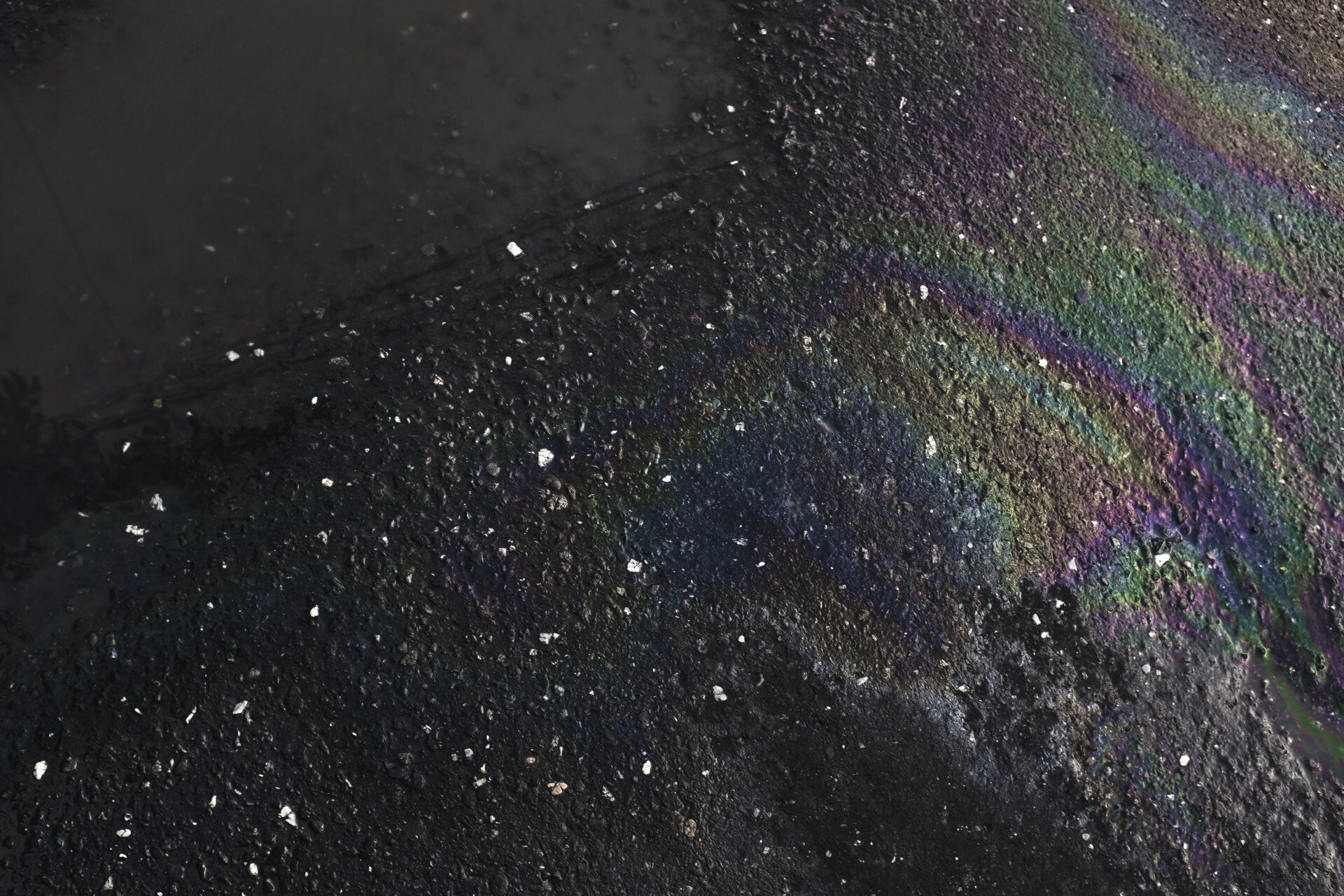

Escavar o escuro, 2020 [série]

Qual sua pesquisa atual e que trabalhos você tem desenvolvido nos últimos tempos?

Atualmente estou desenvolvendo um trabalho com o escuro e a auto-performance para a câmera. Fotografo no fim do lusco fusco e início da noite. É sobre fotografar sem ver a cena, a partir de uma dupla cegueira. Não ver pelo gesto de tornar-se objeto da própria captura, dar-se a câmera como imagem, perder o controle do olhar. E não ver por uma questão ótica, pela ausência de luz. Fotografar cenas que apenas a câmera é capaz de revelar, que o olho não alcança.

É esse procedimento que inaugura o meu último campo empreendido. As últimas fotos desse projeto foram feitas em Agua Blanca, no pacífico mexicano. Eu caminhava quase todos os dias pela praia e pela vegetação dos campos que se formavam atrás da orla buscando resquícios de brilho, pontos de luz que emanavam do espaço: de uma cidade distante se misturando ao céu na linha do horizonte; escamas de peixe jogadas sobre a areia refletindo a escassa luz de um restaurante ainda aberto a beira mar; a lanterna de pescadores se movendo no alto das ilhotas cravadas na água; a espuma das ondas em movimento de dissipação; estrelas cadentes rasgando o céu; syrius, o cinturão de oryun, canopus; planctons biolominescentes; lua cheia, lua minguante, lua nova. Foram 50 noites de praia.

Daniela Paoliello

Escavar o escuro, 2020 [série]

Nas imagens da série vemos esses rasgos de luz que atravessam o escuro, anunciam algo. A luz do espaço, estelar, projetando-se na direção da câmera e alcançando o corpo, contrariando sua vocação de nunca nos alcançar. O horizonte quase se dissolve, o chão e a terra se confundem e tornam-se espaços intercambiáveis.

Daniela Paoliello

Escavar o escuro, 2020 [série]

A ausência de luz se afirma com uma qualidade ativa que, segundo a neurofisiologia, é capaz de desinibir as off-cells, células da nossa retina, desativando nossa capacidade de ver, e assim produzindo o escuro. Ele se dá enquanto um fenômeno fisiológico,"um tipo de sensibilidade, uma atividade efetiva do olhar." (ENTLER, 2017). O escuro portanto toca e afeta, literalmente, o corpo. Afirmando-se como elemento ativo dessa perda. Perda de visão, perda de coordenadas e referências espaciais.

Daniela Paoliello

Escavar o escuro, 2020 [série]

A intenção experimental é assim intensificada pelo escuro e reforçada pela dependência do espaço e dos acontecimentos exteriores. Do movimento das marés, da força das ondas, da dificuldade de manter o tripé estável, da intervenção que o movimento da água faz sobre o corpo e sobre a câmera. Reconhecer o espaço é fundamental, assim como observar o movimento dos elementos naturais enquanto forças externas que afetam o corpo. O forte estouro das ondas que derruba o corpo das pedras, as correntes do mar, a comum presença de escorpiões, o medo do homem intensificado pelo escuro. É nesse sentido que podemos inferir que no procedimento fotográfico é o corpo que, em sua árdua relação com o espaço, determina os limites da produção, que determina até onde é possível ir.

Daniela Paoliello

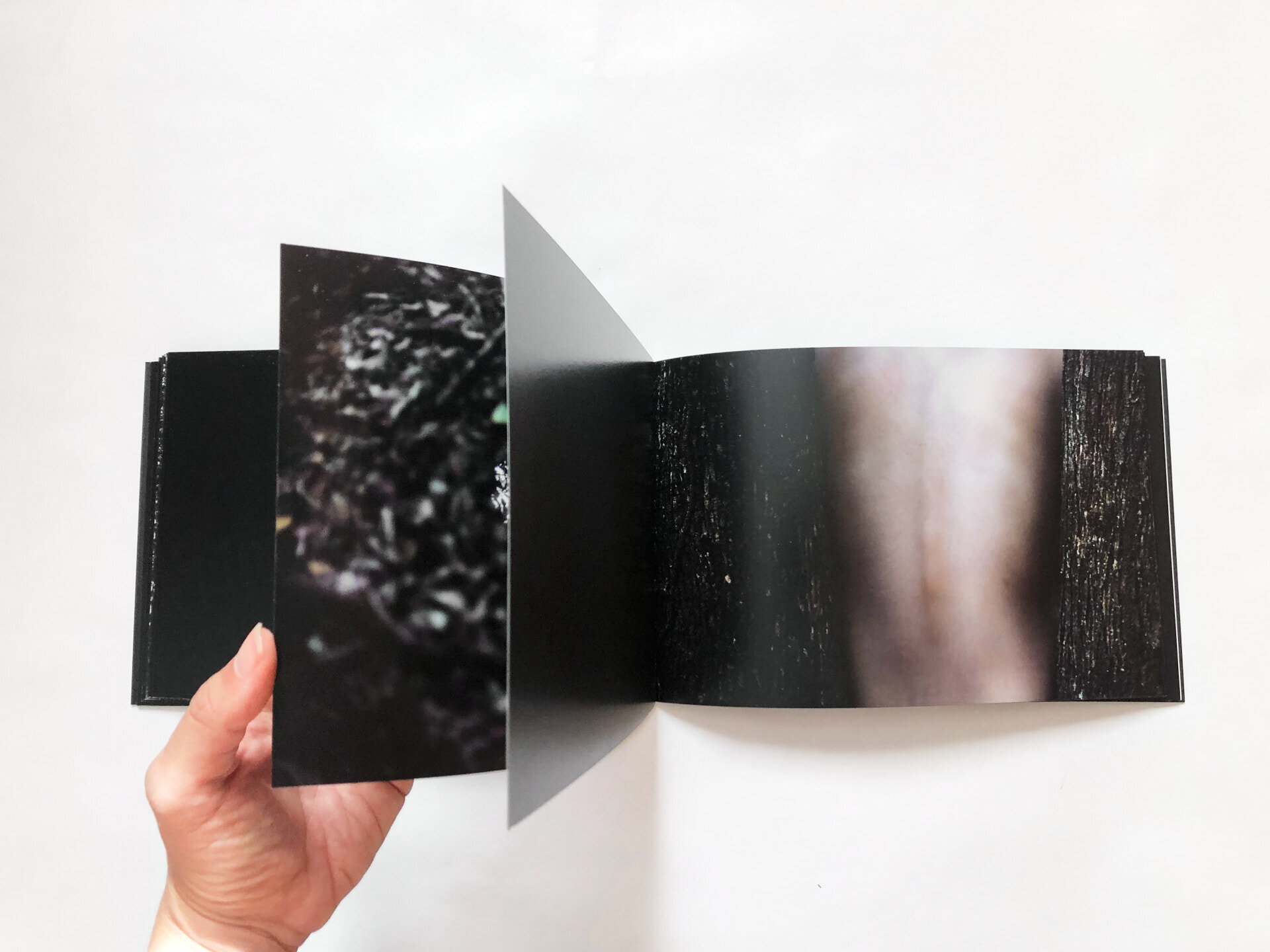

Exílio, 2015 [série]

O desejo mimético que aparece em trabalhos como Exílio e Apanhador para grandezas impalpáveis retorna em Escavar o Escuro. A dissolução imaginária, o desejo de semelhança e a ruptura da forma se manifestam, no entanto, a partir de um procedimento distinto daquele operado nas outras séries. Aqui o corpo é invadido pelo espaço que o circunda. Pela água que vai e volta com o movimento da maré, pela textura da areia e das flores espinhosas que circundam os campos de hibisco. O desejo mimético nada mais seria que esse desejo de transferir a própria forma, os próprios limites, de se deixar ser invadido pelo espaço e tornar-se a si mesmo, paisagem, planta, árvore, areia, mar.

Daniela Paoliello

Das formas de desenterrar o céu, 2016

“O desejo mimético presente em alguns trabalhos nada mais é que o desejo de transferir a própria forma, os próprios limites, de se deixar ser invadido pelo espaço e tornar-se a si mesmo, paisagem, planta, árvore, areia, mar.”

Quais fatos, trabalhos ou experiências mais relevantes/marcantes contribuíram ou afetaram de alguma forma a sua trajetória?

Cada exposição que consigo fazer é um fôlego, um estímulo para continuar produzindo. É fundamental dar forma ao trabalho, principalmente sendo fotógrafa, eu acabo só materializando o trabalho para expor, já que o custo de impressão é sempre muito alto. Mas talvez o fato mais importante tenha sido ganhar o XIII prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia em 2015. Não apenas pelo reconhecimento, mas porque o prêmio me fez continuar produzindo a série Exílio. Eu já estava há um ano fotografando e colocando um ponto final na série. Com o prêmio – que era um estimulo à produção – eu continuei por mais um ano, e o trabalho mudou completamente. Isso me fez aprender muito sobre o tempo de cada trabalho, a entender que não adianta ter pressa e finalizar antes da hora, tem que deixar as imagens mostrarem o caminho, dar fôlego pra que elas continuem se desdobrando. Além disso o prêmio incluía também recurso para um produto final, que era no meu caso a produção de um livro/fotolivro. Foi um grande desafio lançar o primeiro livro, mas foi essencial para fechar o ciclo do trabalho e pensar uma narrativa final.

Esse ano vou lançar um novo livro, o Que horas são no paraíso? Pela editora Fera Miúda com essa série que produzi entre 2017 e 2019 na Jamaica. Foi um processo muito mais tranquilo do que com a edição de Exílio, pois eu consegui lidar melhor com algumas variáveis que no primeiro foram mais trabalhosas, prever os erros e dificuldades, fazer escolhas mais acertadas.

Quais os trabalhos foram mais marcantes?

Acho que Exílio foi meu trabalho mais marcante. Foi onde defini minha poética, encontrei uma linha de produção e pesquisa. Mas todos meus trabalhos surgem de experiências longas e marcam as fases da minha vida. Tenho um ou dois trabalhos que se resolveram pontualmente, em pouco tempo, como desdobramento de outras séries. Mas todos os outros acontecem a partir de períodos longos de produção. Eles viram marcadores de tempo pra mim, dando uma tônica especial para cada fase da minha vida.

Quais são suas perspectivas? Como se vê daqui um tempo? Tem algum projeto que deseja realizar mais a longo prazo?

Quero dar continuidade ao trabalho que iniciei no México com o escuro e a auto-performance. Acredito que devo trabalhar mais um ano nele, ou mais, já que preciso estar na natureza para produzir e acaba levando tempo. Mas também tenho planos de dar vazão ao material que produzi nos últimos dois anos. Acho que estou no momento de materializar os trabalhos. A gente acaba as vezes ficando muito no virtual, na exposição nas redes sociais, mas expor fisicamente, imprimir, projetar, interagir direto com o público da outra vida pro trabalho. Como se ver pós essa crise toda? Eu não sei. Continuo produzindo, enviando os trabalhos para editais, mas sempre levando outros planos paralelos.

“Meus trabalhos surgem de experiências longas e marcam as fases da minha vida. Tenho um ou dois trabalhos que se resolveram pontualmente, em pouco tempo, mas todos os outros acontecem a partir de períodos longos de produção. Eles viram marcadores de tempo, dando uma tônica especial para cada fase da minha vida. ”

Que mulheres (artistas, escritoras, familiares e figuras públicas) foram/são influências e fonte de inspiração?

Sobre as figuras familiares não posso eleger uma (risos) porque não é justo. Todas, cada uma a seu jeito, fazem sua luta diária mesmo não sabendo.

Sobre as referências artísticas/literárias, eu mergulhei em uma série de artistas mulheres quando estava produzindo Exílio. Rebecca Horn, Ana Mendieta, Francesca Woodman, foram referências iniciais. Eu, infelizmente, como a maioria de nós, li poucas mulheres na infância ou adolescência. E muitas vezes - principalmente com as autoras com nome estrangeiro – quando eu estava lendo uma mulher achava – já pela compulsoriedade – que era um homem. E só depois descobria que o livro era de uma mulher. Hoje eu praticamente só pesquiso e leio mulheres. Minhas últimas leituras foram (quase todas mulheres negras): Um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves; Eu sei porque um pássaro canta na gaiola, de Maya Angelou; Calibã e a bruxa de Silvia Federici; Kindred da Otávia Butler; Uma duas, da Eliane Brum; Um útero é do tamanho de um punho da Angélica Freitas e todos da Chimamanda. Passei também os últimos seis meses pesquisando fotógrafas mulheres mexicanas.

O que você faz para se sentir motivada em períodos de baixa/desânimo/bloqueio criativo?

Eu gosto de buscar referências. Faço uma imersão nos meus livros de fotografia, na internet, nos meus sites favoritos. Costuma me estimular. Mas eu parto do princípio de, mesmo com a cabeça vazia ou sem vontade de produzir, sair a campo e buscar as imagens. Meus projetos não partem muito de ideias, conceitos, mas de um processo intuitivo e experimental. O próprio campo acaba dando insights e mostrando os caminhos. Então é respirar fundo, ser disciplinado e ir pro ambiente de trabalho seja qual for ele (ateliê, rua, floresta, praia, casa). Mais do que ter projetos desenhados, pra mim o importante é entender como funciona o meu processo criativo, quais são os meus disparadores, ativadores.

“Meus projetos não partem muito de ideias, conceitos, mas de um processo intuitivo e experimental. ”

Quais foram os maiores desafios enfrentados na sua trajetória até agora?

O maior desafio é o de manter a prática sustentável, financeiramente. De não ser um hobby apenas. E aí o reconhecimento, as exposições, os prêmios, as vendas (tudo cada vez mais escasso) se tornam essenciais para manter a arte enquanto profissão. Esse é um dos nossos grandes desafios. Todos os bons profissionais são remunerados pelo seu trabalho. O mercado de arte é elitista e excludente, e o editais cada vez mais escassos. A saída é pensar em formas de reestruturar esse sistema com feiras independentes, vendas virtuais, etc.

Como você enxerga seu papel como mulher artista no cenário artístico nacional?

Eu lembro que há dez anos, quando comecei a frequentar os festivais de fotografia a maioria das pessoas tanto na platéia, como obviamente, no palco e nas paredes eram homens. Hoje esse cenário mudou muito, mas nós não queremos ser só fachada para parecer que a instituição é diversa. Na maioria das vezes eu sou chamada pra falar sobre como é ser mulher no meio da fotografia – uma profissão tradicionalmente “masculina”– eu quero ser convidada pra falar também do meu trabalho. Enfim, aquela velha história. Bom, acho que meu papel é continuar expondo, continuar ocupando os espaços, e usar o privilégio que eu tiver para visibilizar outras mulheres e acessar um conhecimento que muitas vezes fica restrito, ainda, entre grupos de homens. Eles sempre estão se ajudando, se indicando, se ensinando. A gente tem que fazer isso também.

“Bom, acho que meu papel é continuar expondo, continuar ocupando os espaços, e usar o privilégio que eu tiver para visibilizar outras mulheres e acessar um conhecimento que muitas vezes fica restrito, ainda, entre grupos de homens. Eles sempre estão se ajudando, se indicando, se ensinando. A gente tem que fazer isso também. ”

Vista da exposição Mulheres na coleção MAR – Museu de Arte do Rio de Janeiro, 2019.

Qual o seu entendimento sobre a necessidade e importância de se ter iniciativas voltadas exclusivamente às mulheres e outros grupos minoritários?

A políticas afirmativas e voltadas para compensar uma dívida histórica de exclusão de grupos minoritários são essenciais. Elas corrigem parcialmente aquilo que foi negado por muito tempo a esse grupos. Não só existe uma silenciosa – e muitas vezes escancarada – politica de "amigagem" entre os homens que faz o conhecimento e as oportunidades circularem apenas entre eles, mas também uma "dúvida sistêmica" sobre a capacidade intelectual desses grupos, reforçando um sistema que não estimula/incentiva, nem dá crédito/reconhecimento a essas pessoas. Passamos décadas vendo exposições apenas de homens, centenas, milhares delas. Por que não exposições só de artistas mulheres, só de artistas negros? É essencial não apenas pela visibilização e incentivo às carreiras, mas também como forma de criar redes de troca de conhecimento, de trabalho e de partilha política e afetiva de questões comuns.

![Daniela Paoliello Escavar o escuro, 2020 [série]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/592b459946c3c4128bb5d3e8/1595276809128-POP23MWNSXFSA31UO8VU/EscavaroEscuro_1.jpg)

![Daniela Paoliello Escavar o escuro, 2020 [série]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/592b459946c3c4128bb5d3e8/1595266406384-EFRMGL3GYSX1RYIH7SE4/EscavaroEscuro_17+.jpg)

![Daniela Paoliello Escavar o escuro, 2020 [série]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/592b459946c3c4128bb5d3e8/1595282186145-VL907RI5L9RW62NA6FUG/EscavaroEscuro_15.jpg)

![Daniela Paoliello Escavar o escuro, 2020 [série]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/592b459946c3c4128bb5d3e8/1595269732347-LAL4GZE0PRH9EE43OE9W/EscavaroEscuro_10.jpg)

![Daniela Paoliello Exílio, 2015 [série]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/592b459946c3c4128bb5d3e8/1595270465661-6A1ODKN7U5IKDWXIL4NZ/Exi%CC%81lio_DanielaPaoliello06.JPG)