Perfil | Manuela Costa Lima

Conhecemos Manuela Costa Lima quando fomos visitar o ateliê aberto no Pivô, onde a artista esteve em residência em 2019. Desde então, passamos a acompanhá-la nas redes sociais e felizmente, através da entrevista abaixo, tivemos o prazer de conhecer um pouco mais sobre seu trabalho.

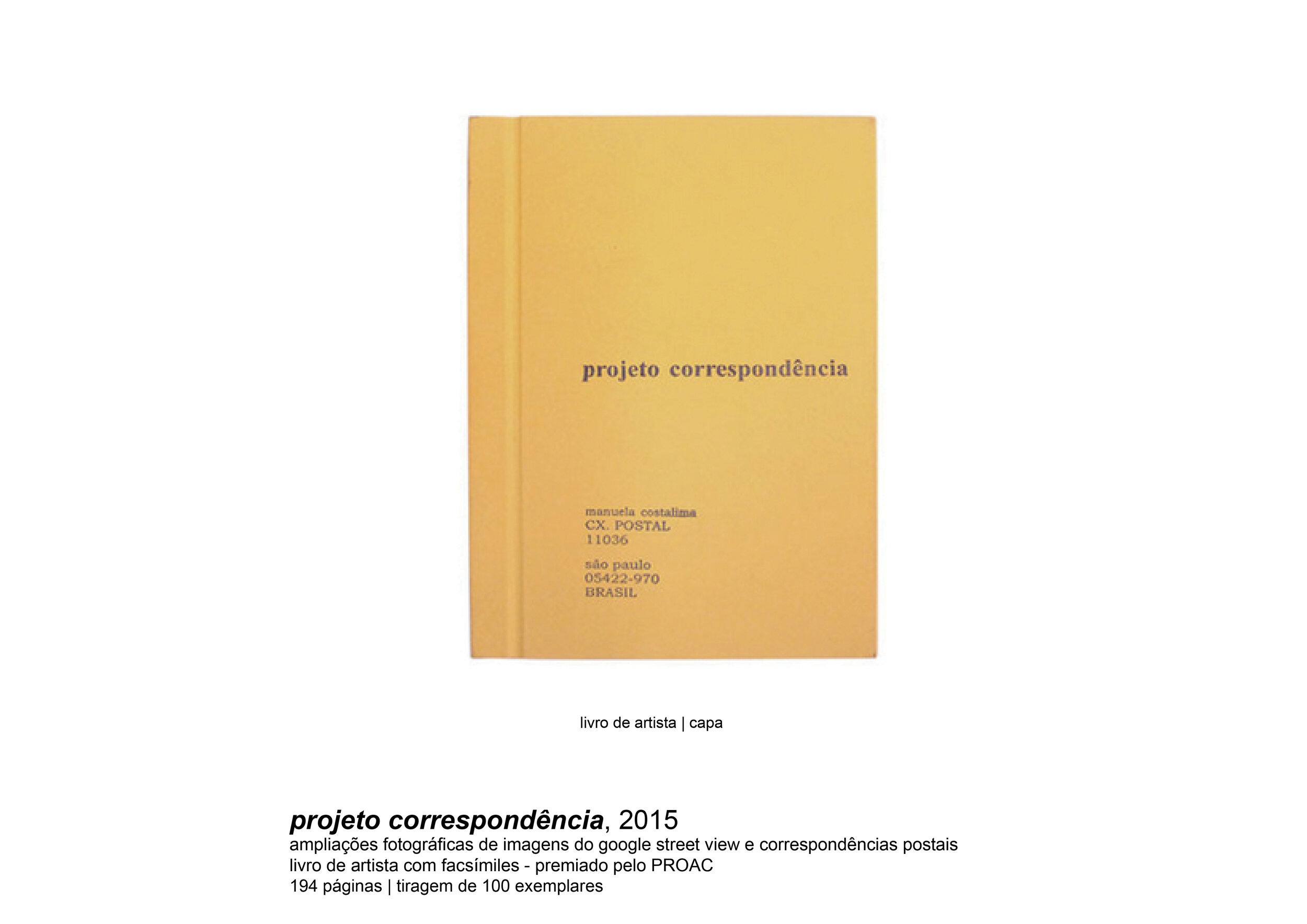

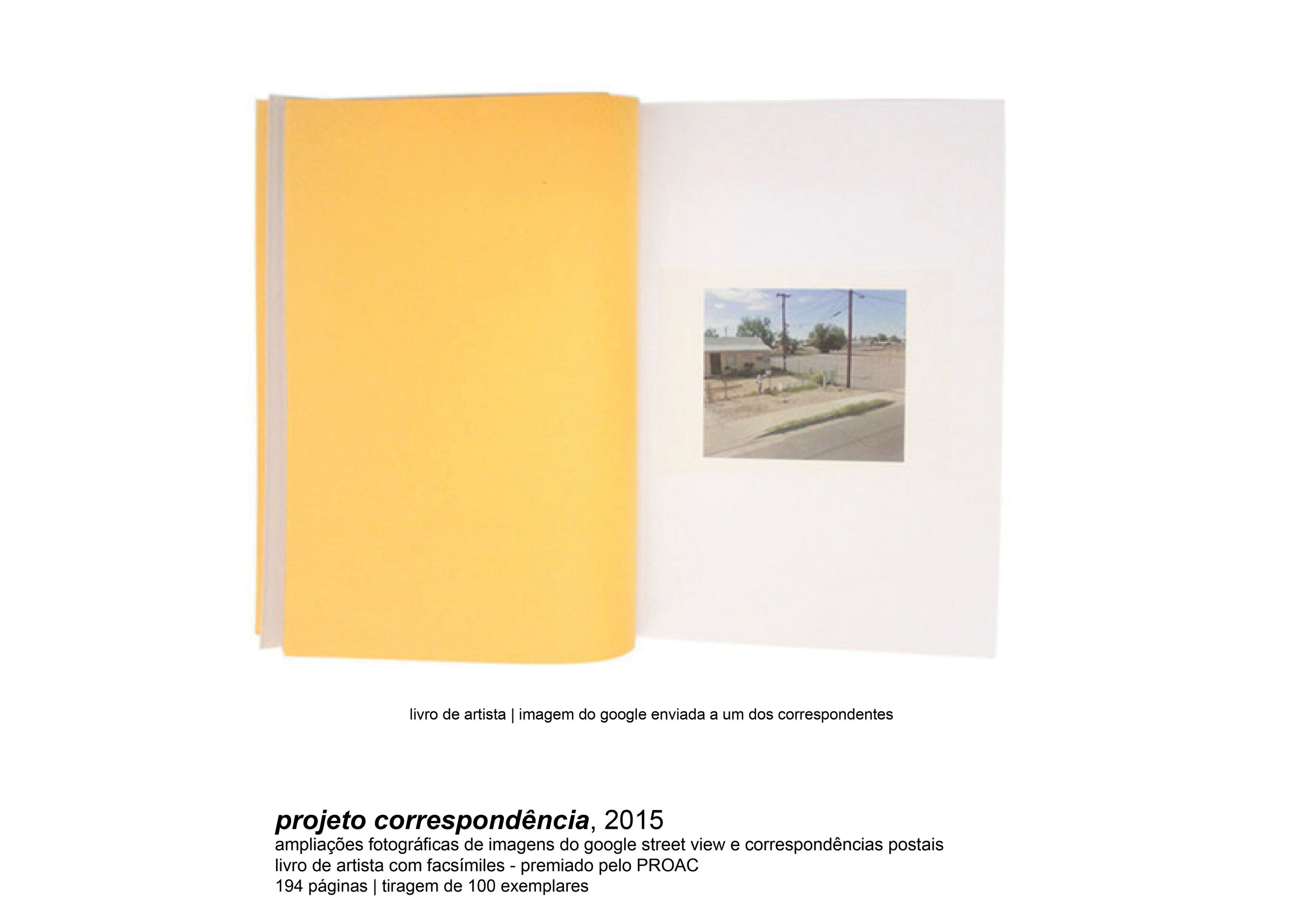

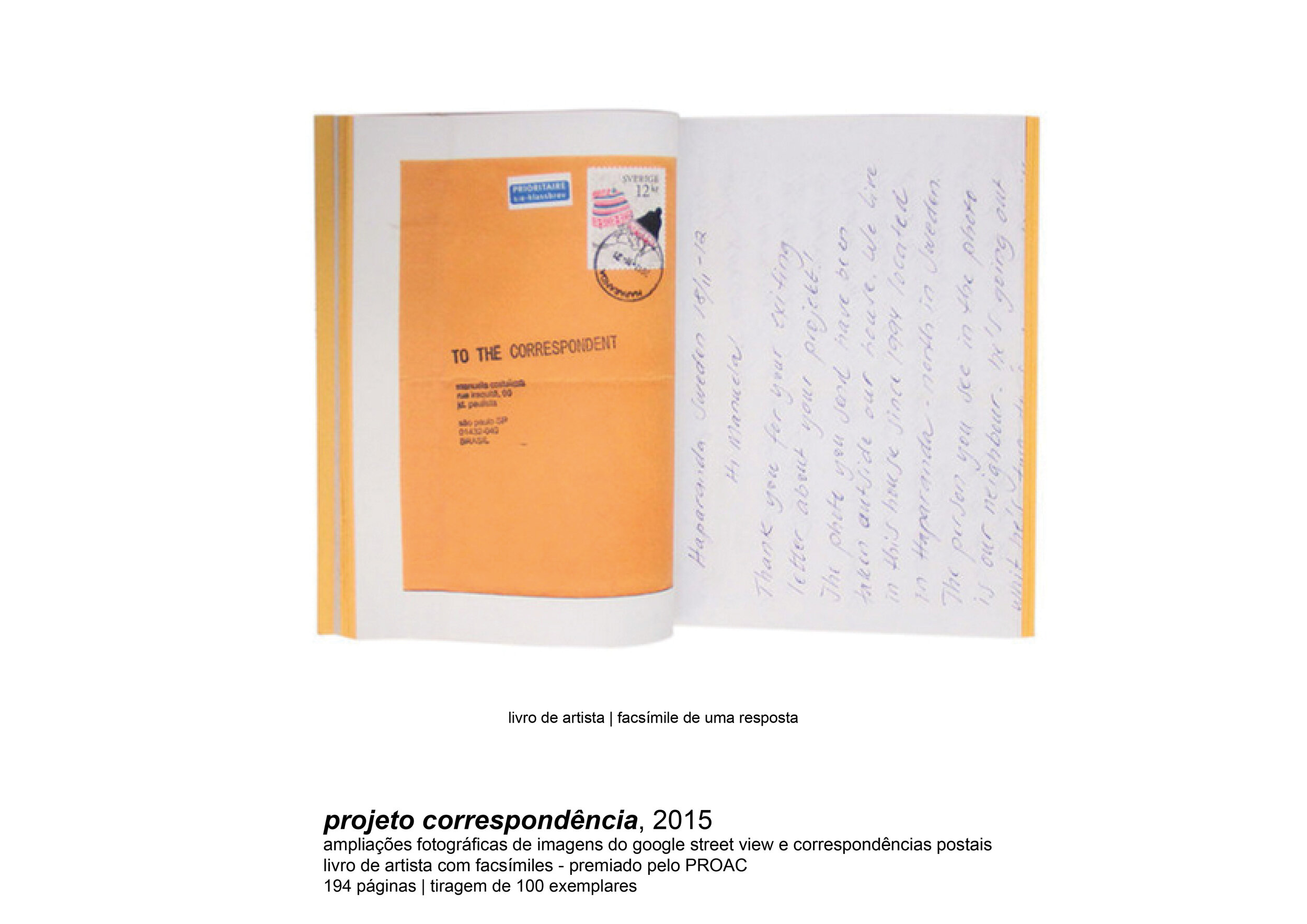

Manuela nasceu em São Paulo em 1983, morou um tempo no interior mas retornou à capital para cursar a graduação em arquitetura na FAUUSP. Durante o curso, seu interesse passou a se voltar cada vez mais para as relações que se davam entre as pessoas e os espaços e foi através da arte que encontrou novas possibilidades para se expressar. Seu projeto de conclusão de curso, PROJETO CORRESPONDÊNCIA (2013), transformou-se em um livro de artista, premiado pelo PROAC, em 2015.

Com uma prática que explora diferentes linguagens e suportes, da pedra ao pixel, os trabalhos de Manuela Costa Lima questionam a lógica racional definidora dos espaços e buscam significar coisas e objetos através da experiência humana. Na entrevista abaixo, Manuela compartilha um pouco sua trajetória, seus principais trabalhos, processos, e referências:

Manuela Costa Lima, Granadas, 2016. Foto: Rômulo Fialdini.

Você pode contar um pouco sobre sua formação e trajetória? Como se deu a escolha de trabalhar como artista?

Escolhi estudar arquitetura por imaginar que seria uma formação ampla, sem saber ainda exatamente o que queria fazer. Ao longo da graduação fui percebendo a necessidade de me expressar como artista. Foi uma descoberta que aconteceu aos poucos, mas tenho um causo engraçado, que exemplifica um pouco isso: todo projeto que eu precisava entregar demandava um reconhecimento do lugar, visitas de campo eram de praxe. Em geral os alunos se davam por satisfeitos com duas ou três visitas e logo iam para a prancheta, afinal, não é coisa simples conceber um projeto de arquitetura, era trabalho para um semestre inteiro. Eu, por outro lado, ficava tão encantada com a realidade daqueles lugares, que acabava passando quase o semestre todo fazendo visitas, fotografando, escutando as pessoas dali... como é de se esperar, não sobrava tempo para a arquitetura e por isso muitas vezes desistia do projeto. Isso me fez colecionar lugares e reprovações e não à toa demorei 10 anos para me formar.

Meu trabalho de conclusão no curso de arquitetura já era um projeto de arte: o Projeto Correspondência, que nasceu da minha inquietação com a possibilidade de percorrer o mundo, "caminhando" pelas ruas, encontrando cenas cotidianas a partir da tela do computador. Eu, que andava muito pelas ruas e costumava registrar esses caminhos através da fotografia, de repente me vi engolida pelo Google Street View.

E a principal questão que me levou a fazer esse trabalho foi: como trazer significado e encontrar o outro agora que eu percorria imagens? Para mim a questão mais importante de estar na rua sempre foi esse encontro com o outro. E o Google Maps me dava os endereços daquelas pessoas registradas, e foi a partir dele que pude criar essa ponte – do virtual ao mundo da matéria –, enviando cartas àquelas pessoas que apareciam com feições borradas nas imagens do Google Street View.

Qual sua pesquisa atual e que trabalhos você tem desenvolvido nos últimos tempos?

Comecei o ano com uma vontade de olhar para esses trabalhos mais antigos em que utilizo o Google Street View. Imaginei que esse exercício de olhar para algo feito há 5 anos poderia ser interessante. Aí fui pega pela pandemia e esses trabalhos fizeram ainda mais sentido para mim. A minha produção anda lenta, tenho tido menos tempo para o meu trabalho ultimamente, mas ele tem ido por aí. Também tenho me colocado o desafio de desenhar mais. Tenho feito alguns desenhos/fichamentos a partir de leituras que têm me acompanhado. Tem sido um jeito de organizar as ideias e juntar universos.

Vista da exposição Pedras Errantes, individual de Manuela Costa Lima na galeria Zipper, 2015. Na parede, obra Geopantone, 2015 e no chão, Pedras Errantes, 2015.

Além do Correspondência, tem o Geopantone, que você também se utiliza do Google Street View. Como surgiu o interesse de trabalhar com essa ferramenta em primeiro lugar?

Depois do Correspondência passei um tempo olhando com atenção para essa ferramenta tão interessante que é o Street View. Fiquei muito intrigada com todas as possibilidades que isso me abria, de visitar tantos lugares que nunca poderia, percorrer cenas cotidianas de cidades perdidas que nunca sonhei que pudessem existir. Estava há um tempo encantada com a cidade, com as descobertas que fazia toda vez que saía para uma caminhada sem destino final, com todos os encontros não programados, com tantas histórias de pessoas que davam significado para aqueles lugares. Mas de repente isso se problematiza e amplia de uma nova maneira. O Google Street View é de fato um mundo inteiro para se descobrir e sei que muitos artistas têm olhado para isso recentemente. O Geopantone veio depois disso, e é para ele que tenho olhado recentemente. Gostaria de revisitar esses planos pixelados, agora isoladamente, talvez eles não precisem mais vir necessariamente de lugares visitados no Google, mas de toda a sorte de imagens digitais com que somos bombardeados diariamente. Tenho também uma série de outros projetos ainda por fazer sobre descobertas e perguntas que me surgiram depois desse trabalho de um ano e meio andando por ruas do mundo todo a procura de pessoas com quem pudesse me corresponder. Mas a pergunta no fim é sempre a mesma: como trazer afeto e significado para esse mundo que se percorre na tela do computador?

“A experiencia de caminhar pela cidade foi sempre crucial na minha pesquisa. O caminho é para mim lugar de encontro e de aprendizado, um lugar de surpresa e de escuta. Todo meu trabalho parte daí.”

Quais fatos, trabalhos ou experiências mais relevantes/marcantes contribuiram ou afetaram de alguma forma a sua trajetória?

A experiencia de caminhar pela cidade foi sempre crucial na minha pesquisa. O caminho é para mim lugar de encontro e de aprendizado, um lugar de surpresa e de escuta. Todo meu trabalho parte daí.

Você reconhece algum aspecto da sua infância ou adolescência que tenha influenciado na sua escolha pela arquitetura e mais tarde pelas artes visuais?

Puxa, que pergunta difícil! Acho que meu fascínio pelos lugares me acompanhou desde sempre, mas ele não necessariamente me faria um artista. Agora, consigo entender porque essa questão é tão presente no meu trabalho. Foi por essa necessidade de me relacionar de uma maneira específica com lugares e com a cidade que eu tive de encontrar um jeito próprio de me expressar, uma expressão que não tinha muito como acontecer dentro da prática de arquiteta.

Manuela Costa Lima, Worms, 2019.

As worms foram fruto da sua residência no Pivô, certo? Pode contar um pouco sobre esse trabalho?

As worms dão sequência um pensamento que já vinha me acompanhando em alguns trabalhos (Infiltrados e Bombons). Elas falam de algo orgânico, vivo, que é o que mais me interessa na cidade. Existe uma vontade de ordenar o espaço, lotear, construir – esses acontecimentos são próprios de um pensamento racional, de algo que pressupõe um controle. Desse lado temos a grelha, o urbanismo modernista. Mas a cidade não se limita a isso, ela é fruto de uma série de modificações e desvios nessa grelha original – os puxadinhos, os gatos, os comércios ambulantes. Gosto muito de observar isso, de como a vida se instaura e desorganiza o plano inicial. As worms, minhocas feitas de granilite, foram espalhadas no Pivô, por tantos lugares quanto pude. Elas falam dessa vida que já está lá, que ocupa e transforma o projeto icônico do Copan.

Manuela Costa Lima

Gabião, 2015

pedra, pedras britadas, tela metálica

150 x 200 x 100 cm

Em trabalhos como Gabião, O Beijo e Granadas você passa a explorar a pedra como matéria. Você pode contar um pouco sobre os processos pelos quais você passou no desenvolvimento desses trabalhos e sobre como você iniciou essa pesquisa?

Depois de um tempo trabalhando com o Google Street View, imagens e narrativas, passei a sentir muita necessidade em explorar o mundo da matéria. Foi uma guinada radical. O Gabião foi meu primeiro trabalho com essa materialidade bastante presente, não só pelo uso das pedras, mas também por seu peso e dimensões. Também estava ali a minha experiência na cidade, inclusive a questão do desvio na grelha (a tela metálica que é rompida pela grande pedra), mas de uma forma que foi encontrada através dos limites da matéria. Visitar pedreiras acabou me despertando a vontade de continuar produzindo esculturas com essas pedras brutas. De um grande corpo estacionado no meio do caminho (e que dependia da ajuda de muitas pessoas para acontecer), fui para algo mais próximo da escala do corpo, daquilo que eu aguentava carregar sozinha. As Granadas foram as primeiras dessa série de esculturas que eu podia mover e construir. Existe nesse trabalho uma certa tensão que está no Gabião, de que a coisa é pesada, e pode cair, desmantelar, mas também um elemento de leveza e equilíbrio, dado por um encaixe encontrado entre as pedras disponíveis. Esses pares são formados depois de um tempo experimentando possíveis encaixes entre as pedras (que nunca sofrem nenhuma intervenção em sua forma original). É um outro trabalho sobre encontro, agora dado entre duas partes. Achado o par, a cinta vem apenas selar esse encontro. O Beijo veio em seguida, de uma vontade de criar um novo vínculo que viesse de dentro da própria pedra (agora paralelepípedos), e através de um elemento quase antagônico à pedra (o plástico), esses lacres plásticos eram agora as responsáveis por criar esse encontro e também a tensão entre as pedras. O nome veio um tempo depois, quando me dei conta do quanto era forte para mim a referência do Brancusi. Fiz, ano passado, uma outra escultura com pedras, agora brincando com essa referência - a Coluna Infinita.

Manuela Costa Lima, O beijo, 2016.

Você tem também trabalhos em pintura: As horas e Ícones. Você pode contar um pouco sobre eles?

Esses dois trabalhos marcam o primeiro momento em que quis trazer para a minha pesquisa de artista questões espirituais. Eles falam de noções antagônicas – peso e leveza, luz e escuridão. Eles fazem parte de uma série de trabalhos que produzi em 2016, na época da minha individual na Galeria Virgílio. São, à primeira vista, bem diferentes do que eu costumo fazer, mas no fundo eles têm muito do meu pensamento que parte da grelha minimalista e do processo de significação das coisas pela experiência humana (no caso não do espaço, mas do tempo – porque são pinturas sobre cartões de ponto). Os Ícones falam de luz, pela matéria dourada que vela a superfície do cartão de ponto e buscam revelar o sagrado em algo cotidiano e banal: uma jornada de trabalho. Já As Horas falam de um outro tempo – pesado, denso e engolido na escuridão, representado pela tinta de carvão, que é espessa e matérica.

Manuela Costa Lima

Ícones, 2016

Tinta dourada sobre cartão de ponto e madeira

18 x 8,5cm (cada)

Quais são suas perspectivas como artista? Como se vê daqui um tempo? Tem algum projeto que deseja realizar mais a longo prazo?

Tenho sentido necessidade de voltar a estudar. Depois de 5 anos em ateliê, em uma produção por muitas vezes solitária, tenho sentido que preciso de mais interlocução e pesquisa teórica. Talvez um mestrado possa me ajudar a fazer isso mais disciplinadamente. Tem também um desdobramento do Projeto Correspondência, que parece que está se aproximando de uma concretização.

Que mulheres (artistas, escritoras, familiares e figuras públicas) foram/são influências e fonte de inspiração?

São tantas! Talvez minha primeira musa inspiradora (no campo estético) tenha sido a Lina Bo Bardi. Me lembro até hoje de uma das primeiras aulas de história da arquitetura quando passaram um pequeno documentário sobre ela. Até hoje me encanta a sua firmeza, seu olhar para a cultura do vernacular, seus desenhos tão delicados e cheios de atenção e afeto. Na literatura penso na hora na Natalia Ginzburg, suas palavras secas e precisas e ao mesmo tempo tão cheias de sensibilidade… adoro quando ela descreve suas memórias familiares em Léxico Familiar, mas tem também a preciosidade dos textos contidos em Pequenas Virtudes. No campo místico temos um mundo de mulheres maravilhosas! Tenho um carinho especial por Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e recentemente a Simone Weil. Conheci a obra dela há muito pouco tempo, durante a quarentena. Estou encantada com a força e a profundidade do que ela escreve. O que ela fala sobre atenção, nesse tempo de dispersão, sobre compaixão e justiça, nesse tempo de individualismos tem me feito repensar muita coisa.

Tenho mais uma lista enorme de artistas que me inspiram: Agnés Varda, Rachel Whiteread, Eva Hesse, Tacita Dean, Senga Nengudi, Phyllida Barlow, Susan Philipsz, Janet Cardiff, Solange Pessoa, as Lygias (Pape e Clark) e Mira Schendell, entre outras tantas. Billie Holiday e Nina Simone, também não podiam faltar aqui.

Tenho outro tanto de mulheres que me inspiram diariamente. Minha mãe, minhas amigas, mulheres da minha família… a lista não tem fim!

“Temos um mundo dentro de nós, mas as vezes tantas coisas ao mesmo tempo só causam ruído e ansiedade. Sinto que preciso cada vez mais aprender a parar. Sei que não posso ser produtiva o tempo todo, mas preciso me permitir viver isso.”

O que você faz para se motivar em períodos de baixa/desânimo/bloqueio criativo?

Eu rezo, caminho, busco o silêncio. Temos um mundo dentro de nós, mas as vezes tantas coisas ao mesmo tempo só causam ruído e ansiedade. Sinto que preciso cada vez mais aprender a parar. Sei que não posso ser produtiva o tempo todo, mas preciso me permitir viver isso.

Quais foram os maiores desafios enfrentados na sua trajetória até agora?

Meu primeiro grande desafio foi não desanimar logo no início, depois de receber muitos nãos em editais. É difícil quando se está começando, porque parece que eles são a única alternativa para se fazer o trabalho acontecer. Ainda mais tendo saído de uma faculdade de arquitetura, sem entender nada do universo das artes. Aos poucos fui conhecendo outros artistas e percebendo que podemos muito juntos, e que às vezes esses projetos que começam como guerrilha podem ser muito interessantes e ter muitos desdobramentos. Acredito cada vez mais nessas articulações paralelas ao movimento das galerias e grande instituições.

Manuela Costa Lima

Bombom, 2018

objetos coletados na rua e lona plástica

[dimensões variáveis]

Como você enxerga o papel da sua atuação como mulher artista no cenário artístico atual?

Acho que a mulher só tem a contribuir. Ainda é um terreno de muitas conquistas, mas fico feliz de, aos poucos, perceber que a mulher artista vem ganhando mais espaço. Sinto que existe uma discussão e uma preocupação (pelo menos entre alguns grupos) em incluir os excluídos e a arte só tem a ganhar com isso. A arte precisa falar e tocar todos esses múltiplos universos. Ela não vale a pena se não for plural.

Manuela Costa Lima, Vínculos, 2019.

Um parênteses para falarmos um pouco sobre o momento atual: além da pandemia de covid-19, temos ainda uma crise política e ética no país. Quais foram os impactos e desdobramentos desse momento para você nos âmbitos profissional e emocional?

Estamos vivendo um momento muito pesado, com graves ataques à democracia, à cultura, às minorias, em um contexto de muito ódio, nenhum diálogo. Isso já acontecia no período pré eleições, mas sinto que se agravou ainda mais na pandemia, pelo fato do nosso convívio com o outro só se fazer possível agora através da tela do celular ou computador. Nesse ambiente controlado pelos algoritmos se torna ainda mais difícil a escuta do outro (daquele que não pensa como eu) e a construção de uma alternativa à nossa realidade (ou seria uma não-realidade?) atual.

Falo isso porque sempre foi muito importante pra mim, inclusive enquanto ser político, estar na rua, andar a pé, pegar o ônibus e chegar no trabalho, onde estou constantemente atravessada pela cidade e pelas mais variadas pessoas que a ocupam. Tive de abrir mão dessa rotina nesses últimos meses e tem me feito uma falta imensurável. Tenho tentado manter minha sanidade buscando algum silêncio dentro de mim, usando esse tempo que estaria na cidade com leituras e novos pensamentos sobre o meu trabalho (que se desenvolvia muito mais pelo fazer nos últimos tempos). Tenho procurado também esse lugar de afeto, dentro das possibilidades atuais. Curiosamente tem sido um momento de muitas conversas e de pensar trabalhos junto com outros artistas. Em outubro abro com a Marilia Scarabello – uma artista com quem não estive pessoalmente, mas conheci pelo zoom, em um grupo de acompanhamento de projetos de artistas no SESC –, uma instalação sonora pensada para a fachada da galeria OMA, Gangorra. O trabalho que pensamos juntas fala justamente desse momento tão particular, em que estamos tão perto e tão longe ao mesmo tempo, e da nossa necessidade vital de construir vínculos, ainda que pela tela do computador.

Manuela Costa Lima, Sem título, 2019.

![Manuela Costa Lima Bombom, 2018 objetos coletados na rua e lona plástica [dimensões variáveis]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/592b459946c3c4128bb5d3e8/1598151853948-Y3TC8I43PNL4GK5DCEMI/bombom.jpg)